Beim Sanieren eines älteren Gebäudes mit Holzbalkendecken gibt es immer die gleichen Schwierigkeiten, obwohl in vielen Fällen „nur“ ein Abwasserstrang oder eine Versorgungsleitung erneuert werden soll. Gleichzeitig zeigen sich schnell weitere Herausforderungen. Doch was bei einer Sanierung eines Gebäudes mit Massivdecken relativ einfach zu bewerkstelligen ist, kann im Brandschutz im Holzbau bei einer Holzbalkendecke unter Umständen sehr aufwändig oder sogar nahezu unmöglich sein.

Information „Holzbalkendecken“

„Holzbalkendecken sind, wie massive Decken, waagerechte Bauteile, die für die vertikale Trennung im Gebäude verantwortlich sind. Sie werden ebenfalls als Geschosstrenndecken bezeichnet. Die tragenden Teile bestehen aus Holzbalken, die entweder aus Hartholz (Eiche, o. ä.) oder aus Nadelholz gefertigt wurden.“

(Quelle: Praxishandbuch Brandschutz im Bestand, Ralf Heidelberg)

„Holzbalkendecken richtig abschotten“ >> Whitepaper anfordern <<

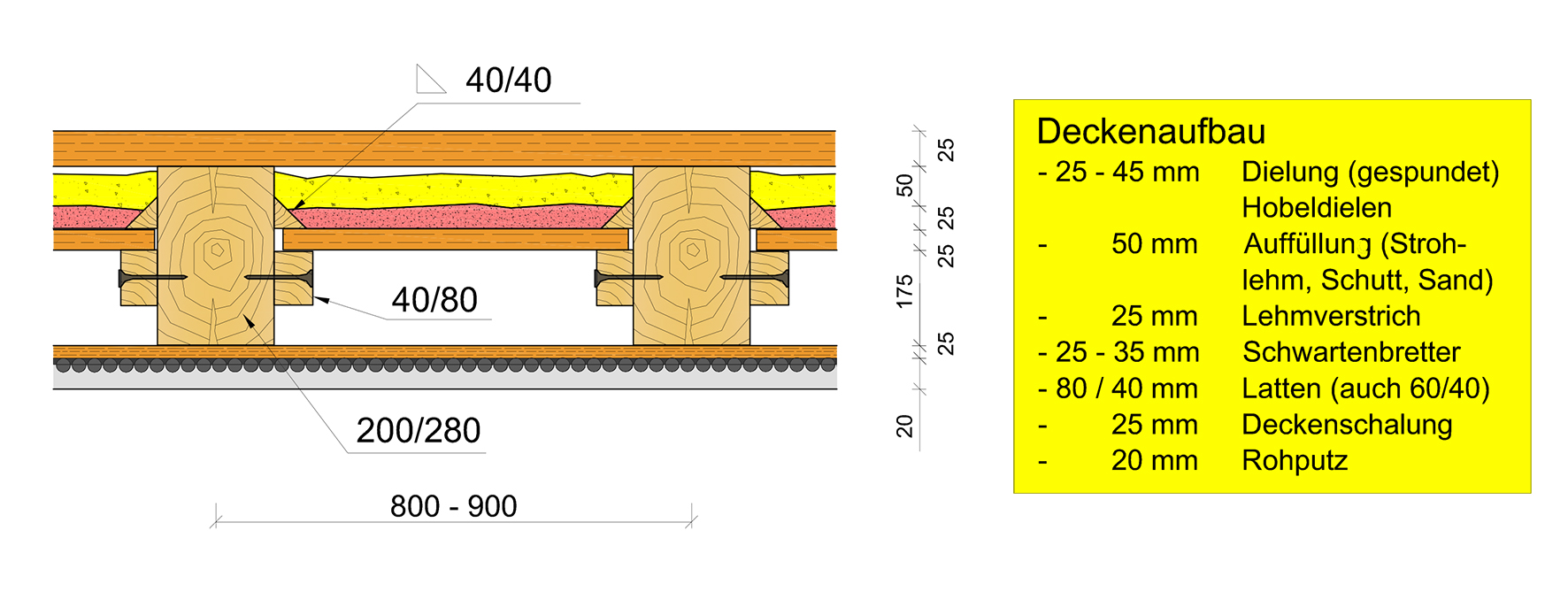

Bestehende Holzbalkendecken können im Allgemeinen mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit von 30 Minuten (feuerhemmend) beurteilt werden. Unter Berücksichtigung von Einschüben, vorhandenen Putzen und breiten Holzbalken sind, im Einzelfall, sogar Einstufungen in der Feuerwiderstandsklasse F 60 (hochfeuerhemmend) möglich (siehe Bild).

im Allgemeinen mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit von 30 Minuten (feuerhemmend) beurteilt werden. Unter Berücksichtigung von Einschüben, vorhandenen Putzen und breiten Holzbalken sind, im Einzelfall, sogar Einstufungen in der Feuerwiderstandsklasse F 60 (hochfeuerhemmend) möglich (siehe Bild).

Brandschutzexperte Prof. Dr.-Ing. Gerd Geburtig gibt dabei zu bedenken, dass hochfeuerhemmende Decken, wegen der als technische Baubestimmung geltenden M-HFHHolzR (siehe M-FHHolzR) der DIN EN 13501-2 entsprechen müssen, was im (historischen) Bestand formal eigentlich nicht möglich ist (das Bauteil müsste normgeprüft sein). Gegebenenfalls ist die Klassifikation F 60-B vorhanden. Häufig liegt eine Klassifikation F 30-B vor, da die Ausbildung von oben, formal nur ganz selten F 60 ist. Damit sind Decken in historischen Bestand grundsätzlich nicht als hochfeuerhemmend nach DIN EN 13501-2 anzusehen, da dies F 90-B entsprechen würde.

In der Regel werden Installationen für gebäudetechnische Installationen auch durch brandabschnittsbildende Bauteile geführt. Damit sich Brände nicht über das angrenzende Stockwerk ausbreiten können, empfiehlt es sich, während der Planungen die Durchdringungen bezüglich der Abschottungen festzulegen. Nachträgliche Umplanungen und Änderungen sind schwierig realisierbar und vor allem kostentreibend.

Laut § 40 f. Musterbauordnung (MBO), Fassung November 2002, zuletzt geändert durch Beschluss der Bauministerkonferenz vom 13.05.2016 „… dürfen Leitungen durch raumabschließende Bauteile, für die eine Feuerwiderstandfähigkeit vorgeschrieben ist, nur hindurchgeführt werden, wenn eine Brandausbreitung ausreichend lang nicht zu befürchten ist oder Vorkehrungen hiergegen getroffen sind …“

Grundsätzlich hat der Unternehmer die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu beachten. Das bedeutet: In die Durchführungen müssen – jeweils abhängig von der Gebäudeklasse – Abschottungen eingebaut werden.

Information „Allgemein anerkannte Regeln der Technik (a. a. R. d. T.)“

Technische Verfahren und Vorgehensweisen, die in der praktischen Anwendbarkeit erprobt sind und von der Mehrheit der Fachleute anerkannt werden. Anhaltspunkte für solche Verfahren geben v. a. technische Regelwerke (z. B. DIN-Normen).“

Quelle: Springer Gabler Verlag (Herausgeber), Gabler Wirtschaftslexikon, Stichwort: allgemein anerkannte Regeln der Technik, online im Internet: http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/4277/allgemein-anerkannte-regeln-der-technik-v7.html

Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie (MLAR) mit Angaben über Durchführungen bei feuerhemmenden, hochfeuerhemmenden und feuerbeständigen Bauteilen. Zum Beispiel Punkt 4.1.2: „Die Leitungen müssen durch Abschottungen geführt werden, die mindestens die gleiche Feuerwiderstandsfähigkeit aufweisen wie die raumabschließenden Bauteile …“

Muster-Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an hochfeuerhemmende Bauteile in Holzbauweise (M-HFHHolzR) mit Ausführungshinweisen:

Bauteilöffnung mit Brandschutzbekleidung nach Abschnitt 3.2 zum Einbau von Türen, Fenstern und sonstigen Einbauten nach Abschnitt 3.5.

Darstellung der Ausführung des Fugenversatzes.

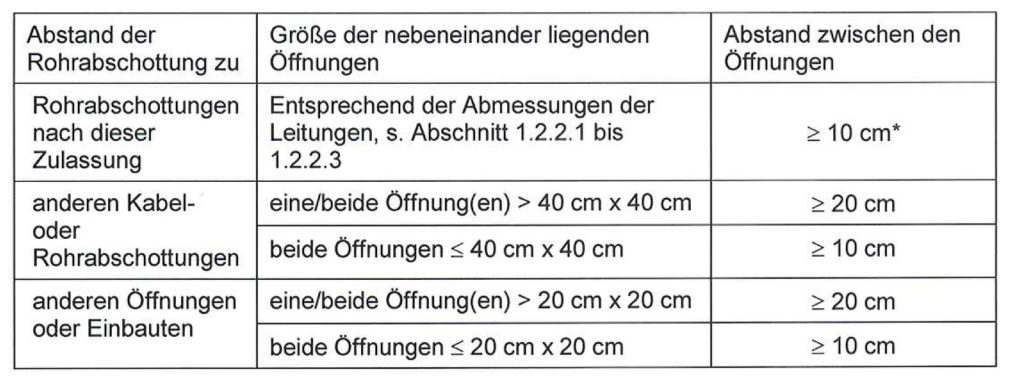

Dabei sind zudem die Abstandsregeln des DIBt zu beachten. In den allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen (abZ) finden sich zum Beispiel (hier: Walraven, abZ Z-19.17-1737 Walraven Pacifyre® MKII) etwa folgende Hinweise:

Tipp: Zusätzliche Details finden Verwender unter anderem in

Es liegt auf der Hand, die Anforderungen bringen schon vor der Ausführung hohen Planungsbedarf mit sich, um die Herausforderung – der Anwender ist quasi gezwungen, eine „geprüfte Situation“ (Betondecke) herzustellen – zu meistern. Zudem sollte bei größeren Durchbrüchen ein Statiker mit hinzugezogen werden.

Bei der Auswahl der Abschottungsprodukte sollte drauf geachtet werden, dass beim Verwenden bzw. Anwenden von Produkten bzw. Bauarten der Verwendbarkeitsnachweisinhaber mit „ins Boot“ genommen wird

Mittlerweile ist, nach der Umstellung der Bauproduktenverordnung (BauPVO) vom 1. Juli 2013, eine nicht wesentliche Abweichung von europäischen Bauprodukten bzw. Bauarten möglich.

Information „Nicht wesentliche Abweichung“

(§ 16a „Bauarten“, § 21 „Übereinstimmungsbestätigung“ Musterbauordnung (MBO 11/2005 in der Fassung geändert durch Beschluss der Bauministerkonferenz vom 13.05.2106))

§ 16a Abs. 5 MBO

„Bauarten bedürfen einer Bestätigung ihrer Übereinstimmung mit … den allgemeinen Bauartgenehmigungen, den allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen für Bauarten oder den vorhabenbezogenen Bauartgenehmigungen; als Übereinstimmung gilt auch eine Abweichung, die nicht wesentlich ist.“

§ 21 Abs. 1 MBO

„Bauprodukte bedürfen einer Bestätigung ihrer Übereinstimmung mit … den allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen, den allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen oder den Zustimmungen im Einzelfall; als Übereinstimmung gilt auch eine Abweichung, die nicht wesentlich ist.“

Folgende Arbeitsabläufe müssten bzw. müssen in der „herkömmlichen“ Ausführung (mit Mörtelverguss) vollzogen werden:

Alternativ stellt der Autor dem Anwender nachfolgende Systeme vor:

Abschottungsvariante mit Brandschutzschaum als „Vergussmasse“.

Das System belastet die Deckenkonstruktion aufgrund des geringen Gewichts erheblich weniger als ein Verguss mit Mörtel oder Beton, außerdem ermöglicht es relativ geringe Randabstände. Eventuelle Nachbelegungen lassen sich durch eine weiche Brandschutzschaummasse einfach realisieren, zudem sind Kombischotts möglich.

Abbildung: Walraven, Gutachterliche Stellungnahme Nr.128-PG-2011

Wie beim Schott mit Brandschutzschaum bleibt auch hier die Belastung der Statik gering. Dennoch sind Vorarbeiten bezüglich der Auslaibung erforderlich. Anschließend lässt sich die Nachbelegung mittels Kernlochbohrer einfach durchführen, und zudem sind Kombischotts möglich.

In diesem Fall kann der Anwender auf die kompletten Vorarbeiten bezüglich Ausschnitt, Auslaibung etc. verzichten. Anschließend wird mittels Kernlochbohrgerät und Adapter eine Edelstahlhülse in die Decke gebohrt, die nach dem Durchbruch als „Leerrohr“ im Bauteil verbleibt. Zudem liegt eine gutachterliche Stellungnahme vor. Eine Nachbelegung bei Verguss mit Brandschutzmörtel ist allerdings schwierig.

Bild: SWS Radebeul

Vorgaben:

Lösungsmöglichkeit:

Als Hüllrohr kommen ein Wickelfalzrohr oder eine Blechhülse (Durchmesser ≥ 160 mm; Blechstärke ≤ 1,0 mm) zum Einsatz, wobei der Restringverschluss anschließend mit Mineralwolle (A1, Schmelzpunkt ≥ 1000 °C) realisiert wird. Zudem wird die Mineralwolle mit einer Brandschutz-Fugenfüllmasse (Tangit FP 440) gegen das Herausfallen gesichert.

Abbildung: Walraven, Gutachterliche Stellungnahme Nr. 128-PG-2011

Mit den dargestellten Lösungsvorschläge wird eine ausreichende Sicherheit hinsichtlich der §§ 40/41 MBO geboten, da das Schutzziel erreicht wird. Sie müssen im Regelfall aber dennoch begründet werden, da entweder eine nicht wesentliche Abweichung vom Verwendbarkeitsnachweis oder von den technischen Baubestimmungen vorliegt.

Abschottungen von Rohr- und Kabeldurchdringungen in Holzbalkendecken sind meist ein kniffeliges Problem, da sie erhöhte Ansprüche an die Betroffenen stellen und sorgfältig geplant werden müssen. Dabei sollte im Vorfeld eine Abstimmung mit den vor Ort verantwortlichen (Fach-)Bauleitern oder Brandschutz-Sachverständigen geschehen. Zudem ist eine entsprechende Dokumentation unabdingbar. Sind all diese Maßnahmen berücksichtigt, ist sichergestellt, dass sich aus dem „Sonderfall Holzbalkendecke“ keine Sonderfalle entwickelt.

Gutachterliche Stellungnahme „Holzbalkendecken“ herunterladen

Brandschutz Planungsratgeber herunterladen

.

Autor

Karl-Heinz Ullrich

Sachverständiger für gebäudetechnischen Brandschutz (EIPOS)

Anwendungstechnik Brandschutz | Walraven GmbH

Holzbalkendecke-01

Solche Situationen gilt es zu meistern.

Foto: SWS Radebeul

Holzbalkendecke-02

Holzbalkendecke mit Putz und Einschub

Abbildung: Brandschutzatlas, Josef Mayr/Lutz Battran

Bauteilöffnung mit Brandschutzbekleidung nach Abschnitt 3.2 zum Einbau von Türen, Fenstern und sonstigen Einbauten nach Abschnitt 3.5. Darstellung der Ausführung des Fugenversatzes.

Quelle: In Anlehnung an: Kommentar zur MLAR, Lippe/Wesche/Rosenwirth/Reintsema, Herausgeber: Heizungs-Journal Verlags-GmbH

In den allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen (abZ) finden sich Hinweise.

Abbildung: Walraven, abZ Z-19.17-1737 Walraven Pacifyre® MKII

Die Laibungsverkleidung ist vollständig auszuführen.

Bild: © Holzforschung Austria

Holzbalkendecke-06

Abschottungsvariante mit Brandschutzschaum als  „Vergussmasse“.

„Vergussmasse“.

Da das System ein geringes Gewicht aufweist, belastet es die Deckenkonstruktion erheblich weniger als ein Verguss mit Mörtel oder Beton. Zudem ermöglicht es relativ geringe Randabstände, sodass die Montage flexibler erfolgen kann. Eventuelle Nachbelegungen lassen sich durch eine weiche Brandschutzschaummasse einfach realisieren, außerdem sind Kombischotts möglich.

Abbildung: Walraven, Gutachterliche Stellungnahme Nr.128-PG-2011

Wie beim Schott mit Brandschutzschaum ist auch hier die Belastung der Statik gering, dennoch sind Vorarbeiten bezüglich der Auslaibung zu leisten. Anschließend gestaltet sich die Nachbelegung mittels Kernlochbohrer einfach, und zudem sind Kombischotts möglich.

Abbildung: Walraven

In diesem Fall kann der Anwender auf die kompletten Vorarbeiten bezüglich Ausschnitt, Auslaibung etc. verzichten, dadurch spart er Zeit und Aufwand. Anschließend wird mittels Kernlochbohrgerät und Adapter eine Edelstahlhülse in die Decke gebohrt. Nach dem Durchbruch der Decke verbleibt die Hülse als „Leerrohr“ im Bauteil, zudem liegt eine gutachterliche Stellungnahme vor. Eine Nachbelegung bei Verguss mit Brandschutzmörtel ist allerdings schwierig.

Bild: SWS Radebeul

Als Beispiel dienen ein Wickelfalzrohr oder eine Blechhülse (Durchmesser ≥ 160 mm; Blechstärke ≤ 1,0 mm) als „Hüllrohr“. Darüber hinaus kommt für den Restringverschluss Mineralwolle (A1, Schmelzpunkt ≥ 1000 °C) zum Einsatz. Außerdem sichert eine Brandschutz-Fugenfüllmasse (Tangit FP 440) die Mineralwolle gegen Herausfallen.

Abbildung: Walraven, Gutachterliche Stellungnahme Nr. 128-PG-2011